Из дорожного альбома

I

Ранним летним утром с котомкой за плечами я вышел из Арзамаса...

На юго-восток от города передо мной расстилалась отлогая, зеленая гора. Белая церковка городского кладбища приветливо и кротко глядела из-за густо разросшихся над могилами деревьев, а в стороне от кладбища, по скату горы, кое-где изрытой ямами, белели несколько пятнышек... Подойдя поближе, я увидел четыре крохотных домика из старинного кирпича, с двухскатными крышами, сильно обомшелыми и поросшими лишаями... На верхушках странных, почти игрушечных хижинок стоят кресты, а в стены вделаны темные доски икон, на которых лики давно уже свеяны ветрами и смыты дождями...

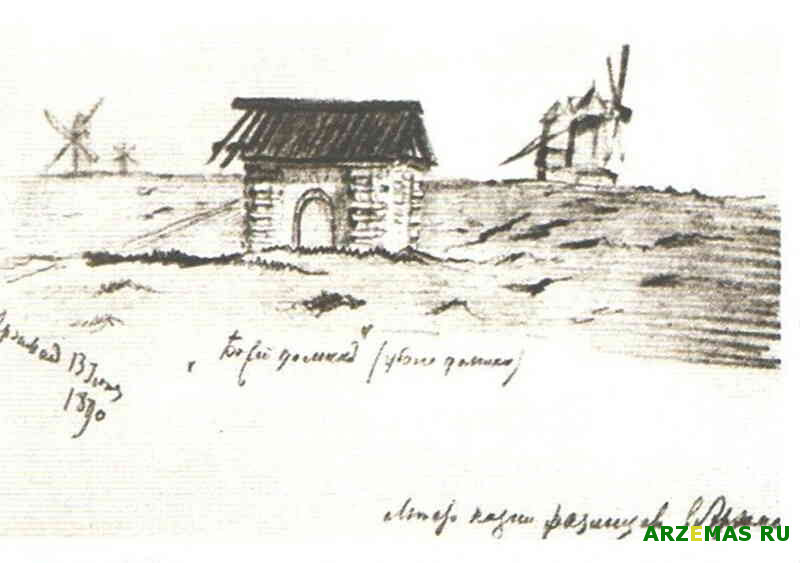

Рисунок В Г Короленко, 13 июня 1890 г «Божий домик» место казни разинцев

Мне говорили в Арзамасе, что сравнительно еще недавно отлогость горы была густо покрыта этими странными домиками, точно целый город карликов раскинулся против настоящего города, с его огромным собором, стенами, колокольнями монастырей и куполами церквей... Народ звал это место "божиим городком", а теперь, когда городок постепенно исчез,-- остатки зовет "боживми городами"...

Каждый год, в четверг седьмой недели после пасхи, духовенство отправляется на эту гору, и там, среди загадочных домиков, вьется в воздухе синий кадильный дым, разносится запах ладана и заупокойное клирное пение: "Помяни, господи, убиенных рабов твоих и от неведомой смерти умерших, их же имена ты, господи, веси!.." О ком молятся, кому поют вечную память, чьи грешные души жадно внимают молебному пению,-- об этом не знает ни вздыхающий кругом и молящийся народ, ни даже арзамасский клир, для которого эта молитва среди исчезающего "городка" есть исконный обычай, завещание седой старины.

А седая старина была печальна и покрыта кровью...

Через Арзамас шел когда-то рубеж; город нес сторожевую службу... Любой вихрь, взметавший пыль в далеких вольных степях, уже вызывал тревогу и волнение. Одни смотрели на степь со страхом, другие -- с смутными надеждами... И всякая искра, занесенная сюда волжским ветром, находила достаточно горючего материала -- в насилии, в неправде, в порабощении и в тяжких страданиях... На этой почве и возник "божий город"...

Рисунок А А Бажанова В Семик на Ивановских буграх

Первый, кажется, положил ему основание в 1708 году Кондрашка Булавин, разославший с вольного Дона свои "прелестные письма". "Атаманы-молодцы, дорожные охотнички, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте на черные вершины самарские..." Так писал крамольный атаман к донцам и на Украину, и в Сечь к запорожцам. А в "низовые и верховые города, начальным добрым людям, также в села и деревни" летели с Дону другие речи. В длинных и деловитых, серьезно и с большим политическим смыслом составленных письмах излагались все притеснения помещиков и подьячих, вся волокита и неправда, от которых издавна стонала земля. И замечательно, что в этих письмах говорилось о том же, о чем говорили и многие царские указы... Хуже всего, конечно, было то, что все это была горькая правда... Только не суждено было атаманам, стоявшим за старину и налетавшим на добрых конях из окраинных степей, вывести на Руси злое семя!

А истомленная земля ждала и колыхалась... Пылали пожары, лилась кровь, чинилась жестокая народная расправа, а из Москвы двигались рати и слышалось грозное слово Петра: "Ходить по городам и деревням, которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья... Ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть..."

И в жесточи, очевидно, недостатка не было, так что и сам грозный царь после усмирения пишет Долгорукому, чтобы он не мстил за смерть убитого Булавиным брата, помня, что многие пристали к бунту по неразумию или от утеснений... Бунтовщиков свозили к Арзамасу. По дорогам стояли виселицы, колья и колеса, и город во время одной из подобных расправ, по словам очевидца-современника, приведенным у Соловьева,-- походил на ад: более недели кругом стояли стоны нестерпимых мучений, и хищные птицы носились над местом казни...

картина С.А.Сорокина Казнь разинцев в Арзамасе

А вслед за тем на горе забелели первые домики божьего городка...

Потом к костям булавинцев присоединились кости несчастных ссыльных стрельцов, что еще во времена Петра самовольно и в противность царскому указу покинули Великие Луки, и крепко за свою правду стояли против царского воеводы Шеина с большим полком, и бились огненным и рукопашным боем, чтобы грудью проложить себе путь в Москву, в стрелецкие слободы, ко дворам, к женам и детишкам. После упорного боя воевода одолел; и царскими ослушниками наполнились арзамасские тюрьмы и караулы. Зачинщиков тогда же показнили; но царь, вернувшись из-за границы, остался недоволен слабостию и поноровкою Шеина. Из Москвы наехал в Арзамас царский стольник, и в городе не хватило для новых пыток и казней заплечных мастеров, которых стольник требовал нарочито из Москвы...

И к божьему городу прибавились новые домы...

Так, залитая кровью бунтов и казней, замирала детская наивная мечта народа о вольной жизни, связанная с крестом и бородою, с казацкими кругами, с смутными воспоминаниями о давно отживших формах... Замирала до новых судорожных вспышек, в ожидании великих дней свободы... А старое бесправие и неволя смыкались еще теснее, и под ними копилось и закипало опять вековое страдание... И память народа невольно возвращалась к тем, кто обещал свободу и кто запечатлел эти обещания и своей, и чужой кровью...

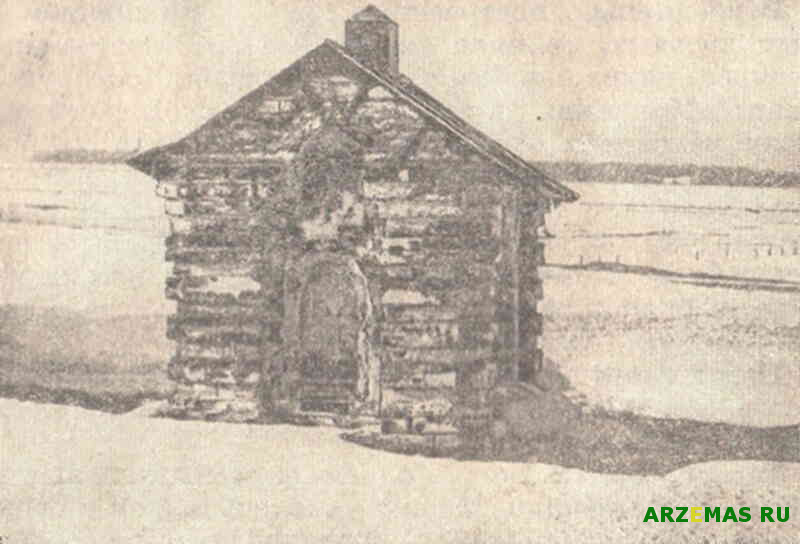

Божий домик Автор фото неизвестен

И после каждого движения, точно камни, выкидываемые на отмель бурным приливом, вырастали еще несколько "божиих домов" на скате арзамасской горы. Прибавилось их немало и после Пугачева... И кто-то тут долго плакал, и припадал к земле, и орошал позорные могилы своими горячими, любящими слезами... Потом умирали и эти плакавшие люди; но народ все-таки поддерживал домы божьего городка, и чьи-то безвестные руки приносили сюда иконы... Ветер и солнце, дожди и бури стирали на иконах лики, оставляя одни темные доски, на которых ничего уже не было видно. Но над горой оставалось чувство народа, связанное с давно исчезнувшими из памяти событиями... чувство грустного недоумения, не смеющего произнести суд и предоставляющего этот суд богу... "Для души" люди поновляли развалившиеся крыши, приносили иконы; и до сих пор над горой звучит молитва о всех убиенных и неведомою смертию умерших, чьи имена ты, господи, веси и чьи дела истомленная земля отдает на суд небу...

II

Было тихое, ясное утро, когда я подходил к остаткам божьего городка. Какая-то арзамасская мещанка гнала корову, которую, повидимому, проискала всю ночь, и теперь машинально крестилась на крест одного из божьих домов... Прошли мимо двое рабочих, с черными глазами, загорелыми лицами и резкими движениями... Они с любопытством посмотрели на мою странницкую фигуру и остановились в раздумье, заметив мое внимание к гробницам... Они исконные арзамасцы, скорняки-кошатники; дело их идет плохо, хоть брось, и они думают, что когда-то в старинные времена было, пожалуй, лучше. О божием городке знают только, что здесь хоронят умерших "незапною или дурною смертью". Прежде домов было много больше...

Теперь их осталось только четыре. Три совсем крохотные, меньше человеческого роста, один значительно больше, что-то вроде часовенки с незапертой дверью, позволяющей войти внутрь. На пороге сидел старый дед, с посошком и котомкой, и перевязывал оборку лаптя.

-- Здравствуй, дедушка.

-- Здорово, сынок. Куда путь держишь?

-- В Саров.

-- Эвона -- дорога-те! На мост, да на слободу.

-- Знаю, дедушка. Я нарочно свернул -- поглядеть на божии домы.

-- Погляди, что ж. И помолиться этто гоже. Божье место, угодное...

-- А кто здесь похоронен, не знаешь ли?

-- И-и, сынок... Лежит здесь народу... всякого звания... сила. Один Салтыков, помещик, сколько душ загубил... Не приведи господи! Бывало,-- говорили старые люди,-- едет купец от Макарья, доехал до Арзамасу -- служит молебен. Теперь, бает, слава-те господи, почитай дома. А на заре выедет из городу неопасно, на мосту его барин Салтыков с челядью и прикончат... Кинут в Тёшу, а через день, через два всплывут тела,-- людишки-те поймают и похоронят вот тут... А то и сами салтыковские, дурачки, сволокут ночным делом: лежите, мол, до суда господня...

Мне приходилось уже слышать фамилию этого Салтыкова, а старинные дела нижегородского архива хранят память о самых мрачных подвигах этого дворянского рода... Один из них известен и в истории Пугачевского бунта. Когда в народе пронеслась весть, что Петр Федорович объявился и идет на царство, салтыковские крепостные подумали, что теперь пришел уже конец злодействам и разбоям их барина. Собравшись миром, они захватили его, связали, положили в телегу и повезли в "царский лагерь". Но,-- говорится в печатных известиях об этом эпизоде,-- господь услышал молитву невинной жертвы, и, вместо полчищ самозванца, злодеи наткнулись на отряд Михельсона. Невинная жертва была тотчас же освобождена, а простодушные злодеи понесли должное наказание... И кости их присоединились, вероятно, к костям булавинцев и стрельцов и жертв того же Салтыкова. И все вместе лежат -- до божьего суда над земными делами!..

-- Да, вон она, слобода-те,-- сказал дед, подымаясь на ноги и указывая рукой на Выездную слободу, курившуюся в дыму и в утреннем тумане за Тёшей. -- Что станешь делать! Могутный барин был, видно, сильный...

-- Так, по-вашему, с этих пор и домы стоят?

-- Где с этих пор! Не-ет, много ранее, видно... Как Пугачев ходил, пожалуй, уже стояли.

-- А кто такой Пугачев?

-- Да ведь... кто знает, народ мы темный. Да и дело-то, слышь, давнее. Отец у меня сорок лет назад помер, а жил девяносто годов. Считай теперь, много ли годов тому... Отец-то еще, почитай, мальчиком малым был.

-- Сто двадцать лет.

-- То-то -- сто двадцать, поболее, гляди. А что строгой был -- это верно. Сейчас в деревню пришел,-- подавай господ! И где которых ежели мужички скроют,-- и-и! Не приведи бог. Лютой! И тоже почет любил. Этто, родитель покойник сказывал, два села были рядом. Из одного-то -- догадались миряне, икону подняли, да стречу ему и пошли. Ну, пожаловал тех, наградил и указ дал, стало быть, милостивой манифест. А наши, бает, не догадались, дурачки, не вышли, так он, слышь, все село и спалил. Строгой был, строгой, нечего сказать, строгой...

Тут дед посмотрел на меня, на цепочку от моих часов, на записную книжку, в которую я захотел записать его слова -- и сказал, снимая шапку:

-- Прости Христа ради!

-- Что ты это, дедушка?

-- Темные мы, где нам знать... Может, что не так сказал... А что строгой был, это верно... И порядок любил!

Кажется, почтенный старец опасался, как бы "господин" не осудил его за фамильярные отзывы о высокой особе Пугачева, любившего порядок и издававшего манифесты...

Мне удалось его успокоить, и мы опять завели беседу о божиих домах. Старик оказался очень сообщительным. Его маленькие живые глазки светились умом, а память хранила много любопытного. И он рассказал мне легенду, связанную с божиим городом и прекрасно выражающую смутное чувство, витающее над этим местом... Чувство прощающего и робкого недоумения, смутного вопроса и молитвы обо всех, кто теперь лежит здесь под землей, а когда-то жил и, может быть, заблуждался, и, может быть, понес должную казнь, а может быть, сложил свою голову за дело, которое следует считать святым и хорошим...

III

Было это во время Степана Тимофеевича Разина. Когда загремел Стенькин гром над широкою русскою землей,-- пошалили, говорят, разинские работнички и в Арзамасе. Выбегали они оттуда и дальше на север, загнездились было в Большом Мурашкине, ходили на Лысково и на Макарий. А потом по тем же следам ходили царские воеводы и чинили свою расправу, после расправы разинцев.

Коротки и кровавы были дни молодецкого разгула и мести, коротка и жестока была также и расплата. Настроили заплечные мастера целый лес столбов с перекладинами, и к вечеру народ глядел с горы на гору, как качались, рисуясь на алом небе, темные тела удалых молодцов-атаманов, да и своей арзамасской вольницы, приставшей к кровавому пиру... Видели все это арзамасские люди и колебались смущенною совестью. Вороны летали над угором; садилось за дальними полями кровавое солнце, пугливые сумерки крыли небо, ложились на землю... Кто же это висит там, на горе? Злодеи и напрасные душегубы, проливавшие неповинную кровь, или подлинные защитники народной воли, грозные мстители вековечной неправды? Правда, казацкая сабля плохо разбирала друзей и врагов, хмельной разгул вольной волюшки лил кровь, как вино; и об атамане Степане Тимофеевиче тоже вспоминали, наверное, не в одной деревне: "Строгой был, строгой, нечего сказать, строгой!" Но его гром, как и настоящая гроза, все-таки чаще попадал в высокие хоромы, обходя низкие избы. И среди пролитой крови было не мало крови повинной. С другой стороны, в застенках лилась далеко не одна только виновная кровь, и тогдашняя расправа иной раз немногим отличалась от разбоя. Мудрено ли, что совесть народа колебалась и смущалась и что больше сожаления вызывал именно тот, кто более страдал в данное время?

И вот,-- говорит арзамасское предание,-- в эту самую ночь по большой саратовской дороге молодой арзамасский купец гнал во всю мочь усталого коня. Богатый купец, пожалуй, знал лучше других, кого ему следует жалеть и кого ненавидеть, и богатый обоз нелегко было провести без убытку в это беспокойное время. Но он бросил далеко на дороге обоз, товары и пожитки, вскинул пищаль за плечо и мчался один к Арзамасу, узнав от встречных беглецов, что в городе неладно, что в нем уже гуляют Стенькины неласковые ребята. А у купца в городу старые отец с матерью да молодая любимая жена с первенцем сыном.

В темную полночь, на взмыленном коне выскочил молодец из лесу на поляну, в виду родимого города. Не видать уже над городом зарева пожаров, не слышно набата, город будто весь вымер, только в церквах кое-где робко теплятся огоньки,-- знать, у мертвых тел, поставленных для отпевания...

И вдруг конь у купца захрапел и насторожился.

Было это на том самом месте, где теперь стоят божии домы. Видит купец,-- стоит на горе странный лес, без листвы, без ветвей, и точно зрелые плоды -- висят добрые молодцы, и черные вороны тяжело машут крыльями и глядят молодцам в мертвые очи. Накипело у купца на сердце от неизвестности и горя, когда он мчался днем и ночью, сменяя уставших коней, а на душе черным камнем лежала кручина... Осадил он коня, привстал на стременах и изо всей силы хлестнул плетью ближайшее мертвое тело... Тело закачалось, лязгнула цепь, и вороны поднялись, тяжело взмахивая крыльями...

И говорит старое арзамасское, предание, что свершилось в ту минуту страшное чудо. Со всех виселиц, и с колес, и с окровавленных кольев черною сетью взвились вороны, как темная туча. Потом, лязгая цепями, сорвались казненные с петель и крючьев. Испуганный конь помчал молодца с отлогой горы, пролетел по лугам, перемахнул через ручей и, напрягая последние силы, принес в город... И все время, точно осенние листья в непогоду, вихрем неслись за ним тени казненных, и мертвые очи горели огнями, и руки, закованные в цепи, тянулись к нему с проклятьями, и мертвые голоса плакали, жаловались и проклинали.

Понял тогда купец, что не ему судить тех, кто стоит уже перед другим судом, слагая там и свои и чужие неправды, и свои и чужие обиды, и свою и чужую пролитую кровь. И дал он в ту страшную минуту крепкий обет: схоронить всех казненных в общей могиле, воздвигнуть над ними скудельницу и ежегодно дарить грешные души молебным пением...

Рисунок В Г Короленко. Божий домик.

С этих будто пор и повелись в Арзамасе божии домы. С этих пор, продолжая стародавний обычай, поет над безвестными могилами клир, с этих пор не переводятся в божиих домах неведомо кем приносимые иконы.

IV

Мы вошли в часовню. Вдоль ее стен приделаны полки, а у восточной стены целый киот с распятием и иконами... Мрачные, темные лики, старые доски, усекновенные главы, распятия. Как будто смутное чувство простодушных приносителей этих икон подсказывает им этот подбор символов мучения, страдания и казней. Но особенно поразила меня одна, в которой, по странному вдохновению неведомого художника, сосредоточенно выразилось все значение этого печального места, проникнутого и печалью, и прощением, и надеждой. Икона, повидимому, не стара или подновлена и изображена у подножия распятия. Волею или бессознательно чья-то наивная кисть с грубоватою силою собрала в одно место орудия мучений и пыток. На полукруглом бугре темнеет отрубленная кисть руки с сжатыми пальцами. Большие гвозди лежат рядом с нею; молоток и клещи висят просто на воздухе. Затем обрывки цепи, позорный столб с привязанными к нему пучками розог и плетью... все это рисуется на фоне бледных, неясно клубящихся туч. Но откуда-то с вышины уже блестит слабый луч, разорвавший облака, скользнувший среди туманов, как отблеск далекой надежды. И будто для того, чтобы яснее подчеркнуть свою мысль, художник нарисовал петуха, приветствующего свет. На вершине позорного столба вещая птица уже трепещет крыльями и с разинутым клювом, видимо, кличет зарю...

Тихо, в глубоком молчании мы вышли из часовни. И хотя в ней не было темно, но мне и -- судя по облегченному вздоху моих собеседников,-- не мне одному показалось, что из-за этой низкой дверки мы шагнули из глубокого мрака на свет ясного дня. Прямо передо мной маленькие крупчатки, точно живые, тихо махали своими изящными крыльями; церкви и монастыри Арзамаса, точно кружево, белели на соседней горе. Выездная слобода с напольною церковью красиво гляделись в Тёшу...

-- Э-эх, ты, господи, батюшка! -- глубоко и протяжно вздохнул один из двух субъектов, работающих "по кошачьей части". Что он хотел сказать этим вздохом,-- я не знаю. То ли, что и теперь им приходится трудно, хоть брось... Или то, что как ни трудно, а все-таки лучше жить нынешним днем, чем этой старинною, мрачною ночью... Мне казалось, что скорее -- последнее.

Мы распрощались.

В. Г. Короленко, 1894

Примечания

Стр. 400. Булавин Кондратий Афанасьевич (род. около 1660 г., умер в 1708 г.) -- казачий сотник, руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания 1707--1708 годов, охватившего южную часть России от Днепра до Волги, вспыхнувшего в ответ на попытку Петра I вернуть с Дона беглых людей, скрывавшихся от непомерных царских налогов и гнета крепостничества.

Короленко в письме к В. И. Икскуль от 9 октября 1900 года писал об очерке "Божий городок", что "... это очерк полуэтнографический (из моих скитаний по нижегородским палестинам), а не чисто беллетристический". В очерке отразились впечатления от поездки Короленко в Арзамас, которую он совершил в июне 1890 года, а также работа писателя над архивными материалами в Нижегородской ученой архивной комиссии. В дорожном альбоме писателя, относящемся к 1890 году, сохранились рисунки внешнего вида "божиих домиков" и их внутреннего убранства.

Впервые появился в 1894 году в газете «Русские ведомости» в № 215. Написан под впечатлениями от поездки в Арзамас, совершенной в 1890 году, где автор увидел домики-часовни, построенные простыми людьми в честь казненных участников крестьянских движений Булавина, Разина и Пугачева, вошел в восьмой том полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Жизнь забросила В.Г. Короленко в Нижегородскую губернию в 1885 г. Обосновался он здесь на долгих 11 лет (до января 1896 г.). Этот период был самым плодотворным в творчестве писателя. «Здесь были созданы произведения, составившие ему исключительную популярность, многие из них знакомы читателям с детства» - писал исследователь творчества писателя Н.М. Фортунатов. Многие рассказы и очерки родились благодаря личным впечатлениям Короленко, в его поездках по губернии. Так, например, появились «Павловские очерки», «В пустынных местах», «В облачный день». Приезжал писатель и в Арзамас в 1890 и 1892 гг. Поездки эти носили не целенаправленный характер. В нашем городе Короленко всегда оказывался проездом, по пути в Саров или Лукоянов. «Город Арзамас переживал в конце прошлого века не лучшие дни. Казалось, прошлое ушло навсегда, люди жили воспоминаниями о «Золотом веке» города», - писал наш краевед П. Еремеев. Это отмечает в своих очерках и В.Г. Короленко: «…трудно найти город скучнее и тоскливее Арзамаса. Видавший некогда лучшие дни, но оставленный вне железных дорог и пароходного сообщения, - город падает и пустеет…Арзамас забыт, интересы Арзамаса приносятся в жертву…».

По арзамасским впечатлениям Короленко написал свой очерк «Божий городок» (1894 г.), посвященный божедомкам или убогим домам, построенным в память людей погибших от насильственной или внезапной смерти. Был у него замысел повести «Арзамасская муза», к сожалению, невоплощённый в жизнь. Повесть осталась незавершённой под названием «Муза». Найти её текст в наше время большая удача для читателя. Упоминание Арзамаса можно найти также в публицистическом очерке «Голодный год» (1893).

© Божий городок Арзамас - очерк В. Г. Короленко. 1894 год, газета «Русские ведомости» № 215

© Арзамас.

© OCR, перевод - В.Щавлев. 2022

Автор: В. Щавлев

Комментарии читателей премодерируются

Новые статьи

Более старые статьи

Будьте в курсе новостей от сайта Арзамас, ведите ваш емайл

Страсти, страсти, С небес спуститесь И в один суглук Соберитесь, Набросьтесь вы На раба Божьего (имя), Чтоб он обо мне Яро томился, Со всех троп и дорог Ко мне бы стремился, Часа без меня жить не мог И любви бы своей Ко мне не превозмог. Не мог ни жить, ни быть, ни дневать, Ни минуты,...

Выдающиеся арзамасцы

Выдающиеся арзамасцы

Наименования улиц и площадей города Арзамас

Наименования улиц и площадей города Арзамас

Очерки истории Арзамаса

Очерки истории Арзамаса

Священники Нижегородской губернии

Священники Нижегородской губернии

Памятники истории и архитектуры Арзамаса

Памятники истории и архитектуры Арзамаса

История возникновения Выездной Слободы напротив Арзамаса

История возникновения Выездной Слободы напротив Арзамаса

Мой Арзамас в седых веках отмечен

Мой Арзамас в седых веках отмечен

Летопись села Водоватово

Летопись села Водоватово

Наш Арзамас Плотников А.И.

Наш Арзамас Плотников А.И.

Очерк истории арзамасской мордвы. Глава I

Очерк истории арзамасской мордвы. Глава I